Lectures >

Station debout

une nouvelle de Pascale Ferroul

Article du 19 mai 2005

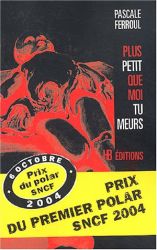

Pascale Ferroul est écrivaine. Son premier roman policier : Plus petit que moi tu meurs(éditions HB) a reçu le Prix du Premier Polar SNCF. Un second roman, Ne rend pas la monnaie(éditions HB) est sorti en mars 2005.

La nouvelle qui suit permet de savoir de quoi elle est capable. Elle a été publiée dans le recueil Le noir dans le blanc, une anthologie de nouvelles noires publié aux éditions Autres Temps (13420 Gémenos)

MW

La vie que je me suis construite ressemble plus à une construction qu’à une vie. Quand on se trompe à ce point-là, c’est qu’on doit adorer se tromper. Il a suffi que le facteur sonne à la porte pour que je le comprenne, le facteur avec ses calendriers de chiots ahuris, de chatons enrubannés et de cols enneigés.

Les souvenirs m’ont sauté au visage pour le défigurer, comme le poison instillé à Viktor Iouchtchenko. C’est lui qui s’est empoisonné, c’est lui qui a avalé. Tous les autres sont innocents et en bonne santé. Son histoire est la mienne, je ne peux pas dire à quel point… Je porte seul les stigmates de la sauvagerie des autres, sauf que mes plaies sont moins visibles : je m’en sors bien socialement, j’ai une bonne situation ce qui ne veut pas dire que ma situation soit la bonne.

Sûr que les filles ne me regardent plus comme un boursier et un pauvre type. Elles ne se tiennent d’ailleurs jamais assez loin pour pouvoir me regarder. Pas assez de recul. Pourtant mon métier, c’est juste du bricolage. Ne venez pas me raconter que ces filles sont fascinées par le bricolage.

Certains chirurgiens se disent au sommet de leur art.

Personnellement, je suis bien placé pour dire que cet art n’a pas de sommet (plutôt des plaines, des cols inaccessibles, des crevasses). J’ai travaillé quinze ans et je n’ai sauvé personne, parce que je n’ai pas sauvé celle que j’aimais.

Le chagrin et la colère rebondissent dans ma tête comme de nouvelles générations de balles criminelles. Pourtant je le sais : le mal qu’on nous fait est rarement du mal qu’on nous fait. Il a juste besoin de s’exprimer, c’est vraiment égocentrique de penser qu’il s’adresse à nous.

Je suis persuadé que la vie est belle. Je le vois par la fenêtre. Seulement ça ne me concerne pas et ne me concernera jamais. Je suis comme ces commerçants des films américains qui lisent « closed » à l’intérieur de leur magasin quand tout le monde, dehors, lit « open ».

Je plie rapidement quelques affaires dans ma valise et j’avale un café brutal après lequel tout ne peut que dégénérer. Bien loin l’époque où je gambadais comme un lapin des Landes, libre et joyeux…

J’ai six ans et demi. L’autocar s’enfonce dans une cervelle de neige et maman a mal au cœur dans les virages. Elle serre notre petit sac qui contient les biscuits et un habit de rechange pour chacun. Je me retiens de faire pipi depuis trois quarts d’heure et là, ça va bientôt être trop tard. J’ai prévenu le chauffeur. Une fois, deux fois. La cinquième, il me laisse descendre à Saint-Marcellin en grognant parce qu’on était presque arrivé.

Près du lavoir, on bloque le passage dans les deux sens mais je prends mon temps pour me cacher dans une petite rue qui monte. Comme je vois des marches, je grimpe pour me dégourdir les jambes. En bas, le chauffeur klaxonne. Je trouve un bon endroit, au pied d’une croix.

Mais quand je lève la tête, je découvre qu’elle est toute bizarre avec une petite échelle et des outils accrochés dessus. Elle me fait peur et je dégringole les marches jusqu’à une barrière de bois… En fait, ce sont de vieux skis plantés dans la neige. On dirait qu’ici, on se sert de n’importe quoi n’importe comment. Les croix ne sont pas des croix, les skis sont des barrières, et les envies terribles de faire pipi s’en vont sans qu’on fasse pipi. Je remonte dans le car en claquant des dents.

Le chauffeur n’avait pas menti. On arrive immédiatement et maman me serre contre elle.

- Tu as été sage comme une image.

- Toi-même.

Le paysage, on dirait un film à la télé : il n’a pas de couleurs. Il fait nuit noire mais les phares n’éclairent que du blanc…

- On est où ?

- À Vars.

- Vars ? C’est où ?

- Ici. Mais on ne descend pas tout de suite. Le chauffeur va nous conduire au refuge Napoléon.

Un refuge ? Un truc pour les oiseaux, ou pour les gens qui se cachent ? Je n’en crois pas mes oreilles et, bien sûr, maman m’a encore menti : c’est comme un hôtel, avec des fenêtres, de la lumière et tout le monde peut nous voir.

On déballe nos affaires dans une chambre et je me dis que, chouette, je vais dormir dans le même lit que ma mère. Ensuite on descend pour se réchauffer autour d’une cheminée géante, comparée aux petits feux que j’allume dans des boîtes d’allumettes, près des toilettes de l’école.

Ici, tout le monde est souriant. Fastoche : moi aussi, je serais souriant si j’habitais un joli chalet sous la neige.

Une dame nous dit de nous asseoir, elle va nous servir un bon repas chaud. En fait c’est bouillant, en plus je n’aime que les pommes de terre et le saucisson. Maman m’explique que le corps a besoin de manger pour lutter contre le froid. Alors pourquoi ma tête, elle dit toujours non ? Ma tête, c’est aussi mon corps.

- François ! Quand on rote, on dit pardon. Dis donc, tu aimerais que je fasse un gros rot, comme ça, devant toi ?

- Oui, parce que ça me servirait de modèle.

- Tu penses aux gens, à la table d’à côté ? Tu crois qu’ils ne t’ont pas entendu ?

- Ce sont des Anglais.

Nos autres voisins, c’est différent : je les comprends. Ils racontent qu’ils chassent la marmotte les deux dernières semaines de septembre, voilà ce qu’ils disent à table. Je n’en reviens pas : il n’y a qu’une marmotte et ils la chassent !

Drôle de village, je pense quand on remonte dans la chambre. Maman me met en pyjama, se bouche le nez et me prévient :

- J’ouvre la fenêtre parce que ça sent la raclette.

- Tu préfères que ça sente la raclette dehors ?

Je déteste l’odeur du fromage mais ce n’est pas une raison pour faire mourir de froid un petit garçon qui n’a pas demandé à naître.

Maman referme la fenêtre et se couche contre moi. On dirait deux petites cuillères collées, avec une plus petite pour le dessert. Mais maman gigote tout le temps, on dirait qu’elle ne peut pas s’endormir, comme quand on prépare des fêtes pour les invités et qu’elle est tout excitée. Alors je m’éloigne et, au lieu de m’endormir doucement, je tombe d’une falaise.

Quand je me réveille, maman est déjà prête. Je ne sais pas comment elle a fait : on habite dans six minutes carrées et je n’ai rien entendu.

- Je dois voir quelqu’un, elle a dit, et comme ça avait l’air pressé j’en ai profité pour ne pas me laver.

On descend au village à pied et ça je pense qu’on ne le fera plus jamais parce que je n’ai plus de pieds, je ne sens plus rien. Maman veut s’arrêter à l’épicerie pour acheter à manger, elle explique qu’on ne pourra pas aller tous les jours au restaurant du refuge.

Mais on reste un temps interminable dans le magasin, car maman discute avec la dame comme si c’était une vieille amie.

Elle raconte qu’elle vit avec une bombe à retardement dans le sein et moi je rigole bien car je ne vois pas du tout qui aurait pu la poser, sa bombe, vu que personne n’a approché maman depuis papa (et papa, c’est si vieux que personne ne peut s’en souvenir). Elle demande si Antoine Coulon vit encore ici et on lui répond qu’il ne vient que pendant les vacances. Ça tombe bien : on est en vacances. Elle respire à fond et on s’en va.

Je lui balance une boule de neige et je m’attends à des cris mais maman rit. Elle est toute légère, légère. Elle me mouche en me disant que je suis un petit prince qui règne sur un royaume de crottes de nez. On dirait qu’elle a mon âge.

Elle décide d’aller se promener, de traverser le village. Moi je suis d’accord, même si mes pieds ne sont pas revenus dans mes bottines. Je ne suis même plus déçu par le blanc qui recouvre tout, le blanc est en train de devenir ma couleur préférée.

Le village est comme le collier de perles que m’a offert Juliette, il serpente autour de la route en formant trois petites grappes, tout ça à cause des nœuds de Juliette qui n’est pas du tout douée pour les colliers. J’ai laissé tomber son cadeau par terre parce que les copains n’arrêtaient pas de ricaner, et j’ai dû foncer le premier à la récré pour aller le récupérer.

Maman stoppe net devant le dernier chalet, en bois comme les troncs d’arbres entiers du livre sur les castors. Aux fenêtres, on voit des rideaux écossais rouges et vert foncé qui donnent envie de s’enrouler dedans pour avoir bien chaud parce qu’ils ont la même couleur que ma couverture, pas celle du refuge mais celle de la maison.

Maman me dit de ne plus bouger et s’avance vers un monsieur qui enlève la neige avec une grande pelle en fer, rien à voir avec celle que j’emmène à la plage et qui était pourtant la plus haute du magasin. L’homme regarde maman, son souffle fait de la vapeur et il n’a pas l’air de rigoler. Une dame attend dans l’entrée pendant que deux enfants jouent dans le jardin. Ils ont de grosses bottes remplies de fourrure et, avec leur anorak imperméable, ils peuvent se laisser tomber sur le sol gelé sans grelotter une seconde.`

Maman s’approche du monsieur, parle et me montre du doigt alors qu’elle sait très bien que ce n’est pas poli. Ensuite l’homme rentre chez lui et on dirait que maman est plantée dans la neige. Quand elle revient, elle n’a plus mon âge.

Au retour, je ricane quand on passe devant les débiles du jardin d’enfants « le Caribou d’chou ». Il y a des grands de ma taille, à leur place j’aurais honte. Et puis je n’aime pas la vie en groupe, avec d’autres enfants. Je le dis à maman qui prend un drôle d’air.

On attend sans parler le bus pour remonter au refuge.

À peine arrivée, maman s’assied au bord du lit et pleure. Je la console de toutes mes forces. Je sais ce qui la fait pleurer depuis toujours.

- Ah, ce papa, je lui en veux ! Je ne lui pardonnerai jamais… Elle est où, maman, ma lampe de poche ?

- Quand je pense que je l’ai cru… Je l’ai cru jusqu’au dernier mot.

- Et c’était quoi, ce dernier mot ?

Maman s’arrête de pleurer, me caresse la tête avec tous ses doigts et me dit qu’il faudra que je sois un grand garçon courageux alors je l’arrête tout de suite et je l’embrasse en faisant du bruit.

- Ça, c’est des bisous à moteur…

Je sais ce qui va lui changer les idées : jouer au docteur. Je la fais patienter dans la salle d’attente pendant que je regarde les flocons tomber par la fenêtre. Si je devais en choisir un, je n’en serais pas capable. Ils se ressemblent trop. J’essaie quand même d’en fixer un dans le ciel et de le suivre jusqu’au sol. Des fois, il se colle à un autre et je dois tout recommencer. Quand maman se met à s’énerver, je lui demande de s’allonger et je lui pose les questions habituelles des docteurs.

- Vous avez combien d’enfants ?

- J’en ai un.

- Ah ? Et comment il s’appelle, ce “un” ?

Je me sers d’une allumette prise dans ma poche pour faire des piqûres dans le bras de maman puis je lui fais un pansement avec mon mouchoir.

- Il s’appelle François. En fait j’ai un enfant mais je n’ai pas de mari.

- Ah ! J’en connais un très gentil. Il habite Paris… Mais il a des araignées chez lui, c’est pour ça qu’il ne peut pas prendre les enfants.

- Oh, alors je ne crois pas que je pourrais vivre dans sa maison.

- Ne vous inquiétez pas, c’est lui qui va venir vivre chez vous. Sauf si c’est trop petit ou trop grand. Je vous donne son numéro : 1 8 90 81 18 112 1 9 et 0.

- Merci… Que fait-il comme travail ?

- Ben attention parce qu’il peut s’écraser : il est pilote d’avion.

- Je crois que je préfèrerais vivre avec vous. Je peux venir chez vous ?

- Oui mais vous aurez le cœur gros.

- Pourquoi ?

- Une fois, je suis allé chez des gens qui n’étaient pas de ma famille et j’ai eu le cœur gros. En plus, vous, ce serait pour toute la vie…

Des fois, quand je joue, je suis triste comme si c’était en vrai et du coup je n’ai plus trop envie de jouer. J’arrête de faire des piqûres et des pansements et je tapote le bras de maman.

- Bon, vous m’avez guérie ou je dois revenir demain ?

- Demain et les autres jours, je ne serai pas là parce que je vais faire grève.

- Pourquoi ?

- Parce que le dernier jour de grève, je ne l’ai pas fait.

Maman éclate de rire alors je fais le malin. Bien sûr ça se gâte quand elle veut recoiffer les cheveux qu’elle a emmêlés elle-même sur ma tête tout à l’heure. Mes épis, on dirait des branches de mélèzes.

- Fais gaffe !

- On ne parle pas comme ça à sa mère ! Redis-le correctement. Fais…

- Fais gaffe, ma belle.

- Oh cet enfant !

Heureusement la dame du refuge frappe à la porte pour donner à maman un message qu’un garçon a déposé dans une enveloppe. Maman le lit, le met contre son cœur puis dans sa poche et m’embrasse.

- Je dois retourner au village. Reste au chaud, mange les biscuits et le chocolat en m’attendant et sois bien sage. Je reviens avant la nuit, promis.

Ici, la nuit c’est la fin d’après-midi, et même encore plus tôt à cause de l’ombre des montagnes. C’est une autre vie. Je crois même qu’il n’y a que deux saisons, parce que les gens du village parlent juste de la saison d’été et de la saison d’hiver.

Maman se fait belle avec du maquillage et sa robe malgré le froid. Je suis déjà en train de jouer profondément à compter les flocons quand je vois le monsieur du chalet de castors qui part exactement dans la même direction qu’elle. Maman a dit tout à l’heure qu’il devait me reconnaître mais c’est moi qui l’ai reconnu. Je me dis qu’il ne la rattrapera jamais s’il va aussi lentement qu’elle et s’il ne crie pas un petit mot pour qu’elle se retourne.

J’ai envie d’ouvrir la fenêtre pour avertir maman mais la poignée est trop dure à tourner. Je tape sur la vitre glacée et je vois que mon souffle fait une chouette buée. J’en profite pour tracer un cœur avec un F et un J à l’intérieur, puis j’efface mon dessin à toute vitesse, même s’il n’y a aucune chance pour qu’Alfredo et sa bande débarquent au refuge juste à cet instant, parce qu’Alfredo doit passer les vacances chez ses grands-parents en Sicile.

Je compte encore pas mal de flocons, cette fois étendu sur mon lit et non plus le nez collé à la fenêtre. Je me réveille alors qu’il fait nuit noire. Maman n’est pas rentrée. Je descends doucement les marches jusqu’à la salle à manger qui sent la nourriture mangée par les autres qui, bien sûr, n’ont rien laissé. Des braises refroidissent dans la cheminée. Personne. En revenant sur mes pas, je bute contre un tabouret et j’ai l’impression de déclencher une avalanche. Le mari de la dame du chalet sort de sa chambre.

- Que fais-tu ici, petit ?

- Je cherche ma maman.

- Ta mère ? Nadine ! Nadine, réveille-toi et viens ici, je crois qu’on a un problème.

Une heure après, les gendarmes me posent un tas de questions, et moi je me mets à pleurer mais pas devant eux, dans les cabinets. Après ils me font sortir des cabinets et tout le monde part dans la nuit avec des lanternes. Moi, je dois rester ici pour le cas où maman reviendrait.

Dans ce pays, les raquettes se mettent aux pieds, les traîneaux n’emmènent aucun Père Noël, et c’est moi qui devrais écouter leurs conseils ? Je veux les suivre. Du coup la dame du chalet décide de rester avec moi. Elle m’explique que ce serait bien pour maman si j’étais la première chose qu’elle voyait en rentrant et elle me prépare un chocolat chaud, sans génépi s’il vous plaît je lui demande (parce que j’ai vu ce mot dans le menu presque à toutes les lignes). Ensuite je retourne seul dans la chambre.

Je n’ai plus du tout sommeil et je descends quand j’entends une équipe de secouristes qui rentre. Quelqu’un est en train de raconter que maman a dû vouloir faire du hors-piste et qu’elle s’est perdue, il paraît que c’est ce qui arrive le plus souvent.

Alors là, vraiment, n’importe quoi. Maman n’a jamais fait de ski, elle ne sait pas du tout en faire. Mais elle ne veut surtout pas l’avouer alors elle dit, en montrant les chaussures qu’il faut enfiler :

- Jamais je ne marcherai avec ces prothèses !

Elle dit aussi qu’avec son manteau, son écharpe et sans talons, elle ressemble à un paquet de sucre en poudre. C’est même pas vrai.

- C’est plutôt comme un petit sac de farine, tu vois…

Quand le jour se lève, tout le monde est devenu très gentil avec moi. Les gens chuchotent et parlent de froid exceptionnel, de conditions de survie difficiles…

Toute la journée, je traîne comme si j’étais malade. Le mari de la dame du refuge propose de m’emmener au concours de sculptures de neige pour m’amuser, il paraît qu’il y aura d’autres enfants. Moi je veux bien regarder, mais pas participer.

J’espère que maman n’est pas partie sans moi. Si elle croit que je préfère rester ici plutôt que rentrer chez nous, elle se trompe complètement. J’ai froid et je déteste le fromage, je ne vais pas le répéter dix fois. Je ne pourrais pas survivre une semaine sans le soleil, la mer et les copains.

Au pied des pistes, des enfants et surtout des grands fabriquent des aigles, des bonshommes de neige, des lutins sur des luges et des princesses grandeur nature, enfin j’imagine car je n’ai jamais vu de princesse. Franchement c’est magnifique, presque autant que mes châteaux de sable.

J’ai encore des espèces de paillettes dans les yeux quand le monsieur du refuge dit aux gendarmes :

- C’est bon, je m’occupe de lui.

Il explique que les refuges Napoléon, c’est fait pour ça : aider les gens démunis. Mais qu’est-ce qu’il raconte ? Il me ramène en voiture dans son chalet où je mange bien (une soupe d’orties, si un jour on m’avait dit…), je dors et j’enchaîne sur un jour de plus sans maman.

Heureusement qu’il fait beau, même si les gars des pistes se plaignent du redoux qui fait fondre le peu de neige tombé depuis le début de l’hiver. Tous les flocons que j’ai vus, un peu de neige ? On dirait qu’ils n’ont jamais vécu au bord de la mer, ceux-là.

J’accompagne au village le monsieur du refuge qui se ravitaille en cigarettes quand on entend un cri, et au centre du cri d’autres cris plus petits et plus mélangés qui viennent du bas des pistes. Je galope et mon cœur galope encore parce que je vois les sculptures de neige fondues, pas de quoi pleurer mais si parce qu’au milieu d’une princesse maman apparaît, debout et bleue, avec en plus un collier rouge autour du cou.

Elle est morte depuis deux jours mais un gendarme dit qu’elle est bien conservée. C’est toujours ce qu’on dit de maman. Très vite, on l’enterre dans la vallée car elle n’a pas de famille vivante à part moi. On met sur sa tombe un petit mot d’amour gravé sur du marbre rose de Guillestre. Il dit : « Petite maman chérie, tu restes au chaud dans mon cœur pour toujours » et c’était mon idée. En fait mon idée était plus longue mais il faut beaucoup de sous pour chaque lettre.

Je n’en reviens pas : les mots, c’est déjà dur à écrire alors si, en plus, il faut les payer… Et puis les payer à qui ? Il y a vraiment une grande personne chargée de prendre l’argent des mots ?

Très vite les services sociaux arrivent : c’est une dame grise qui n’a jamais rigolé et un monsieur ridé qui a dû beaucoup rigoler mais qui a décidé que ce temps-là, c’était bien fini et qu’il ne faudrait plus lui en parler. Je mets tout de suite les choses au point :

- Si vous me demandez de venir avec vous, la réponse est non. Si vous ne me le demandez pas, la réponse est encore plus non.

Je les suis quand même dans ce centre pour leur faire plaisir, mais je préviens les gamins qui s’amusent dehors :

- Le premier que je vois fabriquer un bonhomme de neige, je lui casse la figure.

Vars enfle et rétrécit comme un poumon de non-fumeur, au gré des touristes qui affluent et refluent depuis que le domaine de la Forêt Blanche fédère les fondus de vitesse et les randonneurs, les skieurs de l’extrême et les familles. Nous les attendons, les accueillons, mais gardons secrets comme des bouts de notre âme des coins de montagne qui n’appartiennent qu’à nous. Nous prêtons ses flancs, nous les mettons à disposition, mais la montagne ne se donne entière qu’à nous.

Elle nous confère une force incroyable, ses leçons de vie sont magistrales et par grand beau temps, je défie quiconque, dressé sur la crête de l’Eyssina face au Mont Blanc au Nord ou au Mont Ventoux au Sud-Ouest, de ne pas se sentir maître du monde.

Au printemps, j’aime descendre dans la vallée, à Guillestre. J’y vois les premières fleurs, c’est comme reprendre sa respiration après une apnée. J’ai découvert une boutique qui vend des objets en marbre. Je me fais un devoir d’y dépenser beaucoup d’argent pour de petites pierres, des cendriers, des coquetiers ou des statuettes que j’offre immédiatement, que je ne veux pas garder.

J’ai racheté aux Claux le chalet de ce pilote de ligne parisien, disparu alors qu’il venait de prendre sa retraite. Les secours l’avaient retrouvé dans sa voiture sous une toute petite avalanche, asphyxié par les gaz d’échappement du moteur. L’avalanche avait, semble-t-il, une origine humaine mais naturellement personne ne s’était dénoncé. Bizarrement, le conducteur n’avait pas essayé de quitter son véhicule.

Et comme il n’avait pas pensé à couper le contact, son sort avait rapidement été réglé. C’est l’équipe cynophile du service des pistes qui l’avait déniché. Personnellement, je n’aimerais pas être retrouvé par des chiens, comme du gibier ou un sachet de drogue. Si le type avait laissé son portable allumé, on aurait pu le repérer facilement grâce au système de triangulation à partir des relais. Mais là encore, pas de chance : il avait éteint son téléphone. Pour un pilote d’Airbus A 320, rompu aux méthodes de repérage bien plus sophistiquées encore, c’était quasi-inexplicable. Il a vraiment été victime d’une série de coïncidences diaboliques.

Son chalet n’est pas devenu ma résidence secondaire : j’y vis en permanence. La veuve s’en est débarrassée très vite, avant la flambée immobilière qui lui aurait permis d’acheter davantage de ces tenues parisiennes chics qui ne trouvaient sans doute pas, à Vars, de digne admirateur. Dans un accès de trouble générosité (je crois que je lui plaisais), elle a laissé les rideaux et quelques babioles que je me suis empressé de brûler dans ma nouvelle cheminée.

Je vis seul. J’ai cessé de tromper mon ennui avec l’ennui des autres et surtout j’ai cessé d’essayer le couple. Je n’ai jamais été qu’un vague sympathisant de cette cause, certainement pas un ardent militant. Tout ce que l’amour traduit, ce sont des choses qui devraient rester codées. L’amour et ses hystéries, ses fièvres suivies de silences de mort… très peu pour moi, vraiment. Les charmants petits lots charriés par les autobus des vacances me suffisent amplement. Ils vont et viennent, ne demandent pas qu’on s’y attache, ne parlent même pas forcément le français… un rêve de vie.

La vérité est que me suffis à moi-même. Je suis très heureux comme ça, à l’abri dans mon village. Pas besoin de peindre des trompe-l’œil dans mes WC pour élargir mon horizon, pas besoin d’horizon. La montagne m’encercle comme des bras maternels et je m’y abandonne avec volupté.

J’ai laissé tomber la médecine. Elle ne guérit pas tout. J’ai ouvert un commerce bien situé, entre les magasins de location de ski et les pistes, où je vends des journaux et des livres de poche, une sélection toute personnelle de romans baroques, somptueux et haineux. Je vends aussi, évidemment, des souvenirs de la station : les souvenirs font désormais partie de ces biens qui s’achètent et s’offrent couramment.

Je n’accroche jamais de pancarte « ouvert » ou « fermé ». Et si je vois par la fenêtre que la vie est belle, je sors pour en profiter.

(c)Pascale FERROUL, 2005

Imprimer

|